SIGLO DE LAS LUCES

I.- Aspectos teórico–filosóficos (Siglo XVIII o siglo de las luces)

Sobre las suposiciones y creencias básicas comunes a

filósofos pensadores de este periodo, quizá lo más importante fue una

fe constante en el poder de la razón humana.

La época recibió el impacto intelectual causado por la exposición de la teoría de la gravitación universal de

Isaac Newton.

Si la humanidad podía resolver las leyes del Universo, las propias

leyes de Dios, el camino estaba abierto para descubrir también las leyes

que subyacen al conjunto de la naturaleza y la sociedad.

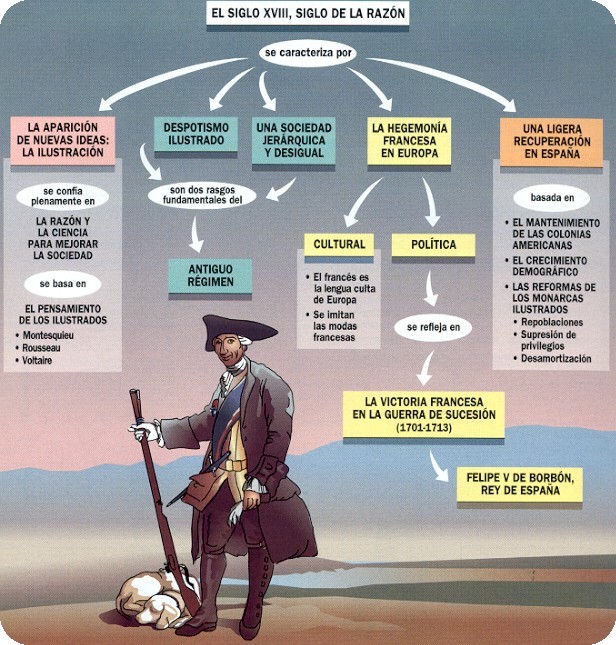

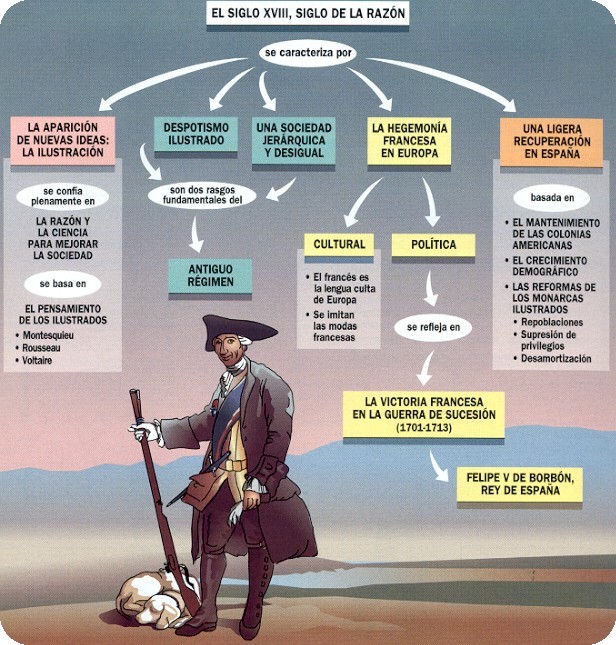

| Mapa conceptual sobre la Ilustración |

|

SIGLO DE LAS LUCES

|

Se llegó a asumir que mediante un uso juicioso de la

razón, un progreso ilimitado sería posible —progreso en conocimientos,

en logros técnicos y sus consecuencias

también en valores morales—.

De acuerdo con la filosofía de Locke, los autores del

siglo XVIII creían que el conocimiento no es innato, sino que procede sólo de

la experiencia y la observación guiadas por la razón. A través de una educación

apropiada, la humanidad podía ser modificada, cambiada su naturaleza para

mejorar.

Se otorgó un gran valor al descubrimiento de la

verdad a través de la observación de la naturaleza, más que mediante el

estudio de las fuentes autorizadas, como

Aristóteles y la Biblia. Aunque veían a la Iglesia —especialmente la

Iglesia católica— como la

principal fuerza que había esclavizado la inteligencia humana en el

pasado, la mayoría de los pensadores de la Ilustración no renunció del

todo a la religión. Optaron más por una forma de deísmo, aceptando la

existencia de Dios y de la otra vida, pero rechazando las complejidades

de la teología cristiana.

|

Observatorio en Madrid, de mediados del siglo XVIII

|

Creían que las aspiraciones humanas no deberían

centrarse en la próxima vida, sino más bien en los medios para mejorar

las condiciones de la existencia terrena. La

felicidad mundana, por lo tanto, fue antepuesta a la salvación

religiosa. Nada se atacó con más intensidad y energía que la doctrina de

la Iglesia, con toda su historia, riqueza, poder político y supresión

del libre ejercicio de la razón.

Más que un conjunto de ideas fijas, la Ilustración implicaba una actitud, un método de pensamiento.

De acuerdo con el filósofo Immanuel Kant, el lema

de la época debía ser “atreverse a conocer”. Surgió un deseo de

reexaminar y cuestionar las ideas y los valores recibidos, de explorar

nuevas ideas en direcciones muy diferentes; de ahí las inconsistencias y

contradicciones que a menudo aparecen en los escritos de los

pensadores del

siglo XVIII.

Muchos defensores de la Ilustración no fueron filósofos según la acepción

convencional y aceptada de la palabra; fueron vulgarizadores comprometidos en

un esfuerzo por ganar adeptos. Les gustaba referirse a sí mismos como el

“partido de la humanidad”, y en un intento de orientar la opinión pública a su

favor, imprimieron panfletos, folletos anónimos y crearon gran número de

periódicos y diarios.

En España, "las luces" penetraron a comienzos del

siglo XVIII gracias a la obra, prácticamente aislada y solitaria, pero

de gran enjundia del fraile benedictino Benito Jerónimo Feijoo, el

pensador crítico y divulgador más conocido durante los reinados de los

primeros reyes Borbones. Escribió Teatro crítico universal (1739), en

nueve tomos y Cartas eruditas (1750), en cinco volúmenes más, en los que

trató de recoger todo el conocimiento teórico y práctico de la época.

Francia conoció, más que ningún otro país, un

desarrollo sobresaliente de estas ideas y el mayor número de

propagandistas de las mismas. Fue allí donde el filósofo,

político y jurista Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu,

uno de los primeros representantes del movimiento, empezó a publicar

varias obras satíricas contra las instituciones existentes, así como su

monumental estudio de las instituciones políticas, El espíritu de las

leyes

(1748).

Fue en París donde Denis Diderot, autor de

numerosos panfletos filosóficos, emprendió la edición de la Enciclopedia

(1751-1772). Esta obra, en la que colaboraron numerosos autores, fue

concebida como un compendio de todos los conocimientos y a la vez como

un arma polémica,

al presentar las posiciones de la Ilustración y atacar a sus

oponentes.

Sin duda, el más influyente y representativo de los escritores franceses fue

Voltaire. Inició su carrera como dramaturgo y poeta, pero es más conocido por

sus prolíficos panfletos, ensayos, sátiras y novelas cortas, en los que

popularizó la ciencia y la filosofía de su época, y por su voluminosa

correspondencia con escritores y monarcas de toda Europa.

Gozaron de prestigio las obras de Jean Jacques

Rousseau, cuyo Contrato social (1762), el Emilio, o la educación (1762) y

Confesiones (1782) tendrían una profunda influencia en posteriores

teorías políticas y educativas y sirvieron como impulso literario al

romanticismo del siglo XIX. La Ilustración fue también un movimiento

cosmopolita y antinacionalista con numerosos

representantes en otros países.

Kant en Alemania, David Hume en Escocia, Cesare

Beccaria en Italia y Benjamín Franklin y Thomas Jefferson en las

colonias británicas mantuvieron un estrecho contacto con los ilustrados

franceses, pero fueron importantes exponentes del movimiento. La

Ilustración

penetró tanto en España como en los dominios españoles de América.

|

Émile de Châtelet: una gran

matemática en el siglo de las luces

|

Durante el reinado de Carlos III, el “rey

ilustrado” por excelencia, las obras de los escritores franceses se

leían en español, generalmente en traducciones más o menos retocadas,

pero también directamente en francés.

Fueron muchos los españoles e hispanoamericanos

que viajaban a Francia por

motivos de estudio e instrucción, en las artes y las ciencias y los

dirigentes

políticos de la época, conde de Aranda, conde de Campomanes, conde

de Floridablanca, duque de Almodóvar, promovieron y frecuentaron el

trato con los pensadores y filósofos de las

nuevas ideas. Las vías de expresión fueron los periódicos, las

universidades y

las florecientes Sociedades de Amigos del País.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, los líderes de la Ilustración

libraron una ardua lucha contra fuerzas considerables. Muchos fueron

encarcelados por sus escritos, y la mayoría sufrió persecución y penas por

parte de la censura gubernamental, así como descalificaciones y condenas de la Iglesia.

En muchos aspectos, sin embargo, las últimas

décadas del siglo marcaron un triunfo del movimiento en Europa y en toda

América. Hacia 1770, la segunda generación

de ilustrados recibió pensiones del gobierno y asumió la dirección

de academias

intelectuales establecidas. El enorme incremento en la publicación

de

periódicos y libros aseguró una amplia difusión de sus ideas.

Los experimentos científicos y los escritos

filosóficos llegaron a estar de moda en amplios círculos de la sociedad,

incluidos los miembros de la nobleza y del clero. Algunos monarcas

europeos adoptaron también ideas o al menos el vocabulario de la

Ilustración.

|

Benito Jerónimo Feijoo

|

Voltaire y otros ilustrados quienes gustaban del

concepto del rey-filósofo, difundiendo sus creencias gracias a sus

relaciones con la aristocracia, acogieron

complacientes la aparición del llamado despotismo ilustrado, del que

Federico

II de Prusia, Catalina la Grande de Rusia, José II de Austria y

Carlos III de España

fueron los ejemplos más célebres. Desde una visión retrospectiva,

sin embargo,

la mayoría de estos monarcas aparece manipulando el movimiento, en

gran parte

con propósitos propagandísticos y fueron, con mucho, más despóticos

que

ilustrados.

A finales del siglo XVIII surgieron algunos

cambios en el pensamiento de la Ilustración. Bajo la influencia de

Rousseau, el sentimiento y la emoción llegaron a ser tan

respetables como la razón. En la década de 1770 los escritores

ensancharon su

campo de crítica para englobar materias políticas y económicas. De

mayor

importancia en este aspecto fue la experiencia de la guerra de la

Independencia

estadounidense (en las colonias británicas).

A los ojos de los europeos, la Declaración de

Independencia y la guerra revolucionaria anunciaron que, por primera vez,

algunas personas iban más allá de la mera discusión de ideas ilustradas y las

estaban aplicando. Es probable que la guerra alentara los ataques y críticas

contra los regímenes europeos existentes.

Suele decirse que el Siglo de las Luces concluyó

con la Revolución Francesa

de 1789, pero no son pocos los que contemplan e interpretan la

inquietud política y social de este periodo como causa desencadenante de

la Revolución. Al incorporar muchas de las ideas de los ilustrados, la

Revolución, en sus etapas más difíciles, entre 1792 y 1794, sirvió para

desacreditar estas ideas a los ojos de muchos europeos contemporáneos.

El enorme impacto que la Revolución Francesa

causó en España, tras la muerte de Luis XVI, así como en los dominios españoles

de América, provocó una violenta persecución de las personas más

representativas de las nuevas ideas. Se estableció una censura total y se

cerraron las fronteras, prohibiéndose el paso de todo tipo de libros y

folletos, o su embarque hacia América.

|

Voltaire

|

Aunque se produjo un repunte de interés

modernizado y progresista bajo el gobierno de Manuel Godoy con la ayuda

de Jovellanos, el miedo a

la contaminación revolucionaria favoreció la represión más absoluta,

tanto en

la metrópoli como en los dominios de la América española. La

existencia de numerosas

Sociedades de Amigos del País en los virreinatos favoreció la

implantación y

extensión de la Ilustración en América Latina.

De lo que no cabe duda es que la Ilustración dejó

una herencia perdurable en los siglos XIX y XX. Marcó un paso clave en

el declinar de la Iglesia y en el

crecimiento del secularismo actual. Sirvió como modelo para el

liberalismo

político y económico y para la reforma humanitaria a través del

mundo

occidental del siglo XIX. Fue el momento decisivo para la creencia

en la

posibilidad y la necesidad de progreso que pervivió, de una forma

moderada, en

el siglo XX.

Las características de la Ilustración pueden resumirse en las siguientes:

1.- Racionalismo

2.- Búsqueda de la felicidad

3.- Creencia en la bondad natural del hombre

4.- El Optimismo

5.- El Laicismo

El ideal dela Ilustración fue la naturaleza a

través de la razón. En realidad no es más que el espíritu del

Renacimiento llevado hasta sus últimas consecuencias, en manifiesta

oposición con lo sobrenatural y lo tradicional.. El Ilustrado llegaba al

amor al prójimo partiendo de la razón y no de la Revelación.

La razón también podía llevarle a Dios creador del

orden universal o bien en no creer en principio Supremo alguno. Por

ello, la mayoría de los ilustrados eran deístas,

aunque o sencillamente ateos.

La Ilustración tomó el nombre de Enciclopedia en Francia y en los países

latinos, y el de Aufklärung en las naciones germánicas.

|

Carlos III, niño, obra de Jean Ranc, 1724

|

1.- El racionalismo

Sin duda, el vocablo más utilizado en el siglo XVIII en

literatura, filosofía y ciencia, es el de “racional”. Los intelectuales de éste

siglo dieron a su época en nombre de “siglo de las luces”, refiriéndose a las

luces de la lógica, de la inteligencia, que debía iluminarlo todo.

Se da enorme importancia a la razón: el hombre

puede comprenderlo todo a través de su inteligencia; sólo es real lo que

puede ser entendido por la razón. Aquello que no sea racional debe ser

rechazado como falso e inútil.

Este racionalismo llevó a la lucha contra las

supersticiones, por eso en este siglo termina la denominada “caza y

quema de brujas”.

En el campo de la religión, la postura

racionalista hizo que apareciese el deísmo: la mayor parte de los

ilustrados son deistas, que afirman la

existencia de un Dios creador y justo, pero consideran que el hombre

no puede

entrar en contacto con la divinidad, y por tanto no sabe nada de

ella.

De acuerdo con esto, los deistas rechazan las

religiones reveladas, pero al mismo tiempo practican la tolerancia

religiosa, pues si todas las religiones valen lo mismo, todas deben ser

permitidas.

2.- Búsqueda de la felicidad

Se considera que la Naturaleza ha creado al

hombre para que sea feliz. Pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, esta

felicidad para que sea auténtica debe basarse en la propiedad privada, la

libertad y la igualdad.

Cuando los ilustrados citan la igualdad, no se

refieren a la igualdad económica, sino a la política y legal: igualdad

ante la ley.

3.- Creencia en la bondad natural del hombre

Los filósofos de la época piensan que el hombre es bueno por naturaleza.

|

Independencia norteamericana. Derrota de George Cornwallis. Cuadro de John Trumbull (1797)

|

4.- El optimismo

El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza

es una especie de máquina perfecta que lo hace todo bien.; hay motivos,

por tanto, para sentirse optimista. Por otro lado, se

considera que la historia supone la evolución progresiva de la

humanidad, es decir, que el hombre con el transcurso de los siglos se va

perfeccionando continuamente; así llegará el momento en que se logrará

construir la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra.

5.- El laicismo

La Ilustración es la primera cultura laica de

la historia de Europa; cultura al margen del cristianismo, y en algunos

aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por

parte dela Iglesia, de la forma de vida burguesa.

La burguesía constituye una clase que, desde su

aparición, vive del comercio, del préstamo con interés y del lucro. Todavía en

el siglo XVIII nos encontramos con teólogos que consideraban al préstamo con

interés como usura; con moralistas que seguían hablando de ganancias ilícitas

y, con sacerdotes que predicaban que era más fácil salvarse a un hombre

dedicado al ocio, que no al comerciante.

Las virtudes cristianas son transformadas en

virtudes laicas; los ilustrados nunca hablan de caridad (amor al prójimo

por amor a Dios), sino que emplean la palabra filantropía

(amor al hombre por el hombre mismo). El carácter no religioso de la

Ilustración se

nota también en las lecturas de la época: en el siglo XVII los

libros que más

se editaban eran las vidas de santos y las obras de piedad; en

cambio en el siglo XVIII las obras más editadas son de filosofía,

ciencias naturales y apenas libros religiosos.

|

Jovellanos

|

II.- Aspectos histórico–sociales

La Ilustración o el Siglo de las Luces, fue

la tendencia de pensamiento y literatura en Europa y América durante el

s. XVIII, previa a la revolución francesa. Los principales escritores de

la época estaban convencidos de que emergían de siglos de

oscuridad e ignorancia a una nueva edad iluminada por la razón, la

ciencia y el

respeto a la humanidad.

Los precursores de la Ilustración pueden

remontarse al siglo XVII e incluso antes. Abarcan las aportaciones de

grandes racionalistas como René Descartes y Baruch Spinoza, los

filósofos políticos Thomas Hobbes y John Locke y algunos pensadores

escépticos galos de la

categoría de Pierre Bayle o Jean Antoine Condorcet. No obstante,

otra base importante fue la

confianza engendrada por los nuevos descubrimientos en ciencia, y

asimismo el

espíritu de relativismo cultural fomentado por la exploración del

mundo no

conocido.

La Ilustración fue la ideología y la cultura

elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la

nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo

renacentista. Se trata de un fenómeno iniciado en Francia, que se va

extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII.La Ilustración

es

la postura crítica que adopta la burguesía frente al orden

establecido.

La Ilustración influyó en la vida de muchas

personas. Ocurriendo después de la Reformación, cambió la manera de

pensar. Por lo general, era un desafío usar la razón y la

lógica para explicar las ocurrencias en el mundo. En este periodo,

un nuevo

grupo de filosóficos emergió y enseñó el uso de la ciencia para

explicar la

vida diaria. Por lo tanto, la percepción de la iglesia, la vida

social, y la

política se transformaron.

Antes dela Ilustración, la mayoría dependía de la iglesia

para explicar los fenómenos del mundo. Pero durante estos tiempos la iglesia

era muy intolerante y determinó las creencias del público. Por eso, el papel

tradicional de la iglesia a la larga fue rechazado por muchas personas de la Ilustración. Estas

personas estaban a favor de la habilidad de expresarse sin tener miedo de

represión o censura.

La vida social, como la percepción de la iglesia, se

convirtió en un objeto que experimentaría un cambio. A causa de la formación de

una nueva actitud social, un grupo de personas luchó para extender sus

creencias. Eran impacientes y deseaban que la mayoría no fuera ignorante. Por

eso, se estableció un programa para mejorar el nivel de la educación pública.

Se publicaron muchos libros que presentaban la nueva percepción de la vida. Lo

importante es que todavía estudiamos estas obras de los filosóficos más famosos

de la Ilustración. Algunos ejemplos son Voltaire, Denis Diderot, y Pierre Bayle.

|

Descartes

|

Finalmente, la política experimentó un cambio

también. Con la nueva actitud, los dela Ilustración trataron de

hacer cumplir un sistema

más justo y más pacífico. Lo que muchas personas apoyaron fueron la

soberanía

popular y la república. Además, se luchó una economía en que se

practicaría la

“laissez-faire”, un concepto del famoso Adam Smith en que el

gobierno no interfiere en la economía. Otro concepto que fue popular fue

que cada país era diferente y tenía ciertos

aspectos que los separaban de los otros países aunque todos

compartían

conceptos básicos.

Lamentablemente, unos eventos catastróficos

terminaron a la Revolución francesa y la era de Napoleón. Después de la

Ilustración se sucedió un regreso a la religión y una transformación

política a los caudillos de la Revolución Industrial o la aristocracia

de las personas de negocios. Aunque, otra vez, la sociedad experimentó

una transformación, los efectos de la Ilustración habían tomado un

impacto tan duro que siempre nos influiría.

III.- Ilustración en Francia

La cuna de la Ilustración se situó en Francia y es allí donde tendrá la mayor importancia.

La Ilustración francesa tiene un gran contenido

político. Su filosofía política está basada en el Derecho Natural o

derecho que

tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la propiedad. La

misión del Estado será defender los derechos del hombre, garantizar su

libertad, su seguridad y su propiedad; por tanto el

Estado debe ser representativo y liberal. Los políticos ilustrados

se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen

que esté basado en la igualdad y en la libertad.

Los principales teóricos políticos de la Ilustración francesa son:

1.- Montesquieu

Se llamaba Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, y era por lo tanto

monárquico, pero monárquico enamorado del parlamentarismo inglés.

|

Montesquieu

|

Fue presidente del parlamento de Burdeos, satirizó

las viejas ideas y los defectos sociales y políticos de Francia en su

obra “Cartas persas” (1721), cuya resonancia fue

extraordinaria. También tuvo gran difusión “Consideraciones sobre

la grandeza y la decadencia de los romanos” (1734). Pero la obra

triunfal y que abrió profunda brecha en las concepciones políticas

dominantes en Francia, fue “El Espíritu de las Leyes” (1748), hasta el

punto que se toma esta obra y

fecha como punto de arranque de la victoria intelectual de la

Ilustración y cifra representativa de una generación histórica. En su

célebre obra preconizó una nueva estructura del Estado, basada

en un equilibrio de poderes.

En ella defiende, que, conservando el rey el

poder ejecutivo, el legislativo recaería en una asamblea representativa

del país (como el parlamento inglés), y el judicial, detentado por

magistrados o parlamentos (en Francia, tribunales), absolutamente

independientes en sus

sentencias, del rey y del Parlamento. Así pues, es partidario de que

el Estado

quedara dividido y es el difusor de las ideas parlamentarias

inglesas y la

fuente donde bebieron las promociones revolucionarias.

La división de poderes que éste preconizaba,

pugnaba totalmente con la organización de la monarquía absoluta

francesa. Su obra fue completada desde otro punto de vista, por

Voltaire. Ambos fueron los ídolos de la generación que consolidó y

desarrolló el triunfo del pensamiento ilustrado en Francia.

2.- Voltaire

Escritor brillante y superficial, entregado a la

vida y al placer, cautivo de la misma facilidad de su pluma, que

esgrimió como campeón de la tolerancia y la libertad

espiritual.

|

Voltaire

|

Fue a partir de su obra “Le siécle de Louis XIV”

(1751), cuando se convirtió en adalid de la lucha general contra toda

autoridad. Muy influido por el movimiento filosófico inglés, en

particular de Locke y los deistas, Voltaire popularizó sus principios

fundamentales valiéndose de una pluma terriblemente mordaz,

cáustica y agresiva. Su lucha se desarrolló en dos planos distintos:

uno público y otro, secreto.

En el primero, además de la obra ya mencionada,

figuran “Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1756), un trabajo

hecho a la medida de la burguesía de que procedía, una filosofía laica

de la Historia, y el “Dictionnaire philosophique”, de un lado el

proceso claro de los abusos que perdieron al Antiguo Régimen y, de

otro, la explicación exhaustiva del argumento del

predominio absoluto de la razón sobre cualquier pasión o entusiasmo

personal.

En el segundo plano se sitúan unos dos centenares de folletos,

opúsculos y

hojas volantes.

En este último aspecto, amparándose en el anonimato, la obra de Voltaire, fue

implacablemente destructora de los grandes principios sociales de la época,

sobre todo de la religión cristiana. Enemigo dela Iglesia, fue coreado por

cuantos enciclopedistas se habían dejado ganar por las corrientes deístas o

naturalistas procedentes de Inglaterra. Cada día más radical en sus violentas

campañas y cada día más leído por un público que gustaba de su fácil prosa.

3.- Rousseau

|

Rousseau

|

Es el primer pensador auténticamente democrático de la historia de Europa.

Su primera obra, publicada en 1749, causó enorme

impresión, pues en ella se atacaba una de las tesis fundamentales que

defendían los ilustrados; los filósofos de la ilustración pensaban que

los importantes adelantos científicos y técnicos que se estaban

verificando en aquella época, no sólo mejoraban al hombre materialmente,

sino también moralmente; es decir, que a medida que se progresaba en

la ciencia y en la técnica, el hombre se iba haciendo cada vez más

bueno.

Frente a esto, Rouseau señalaba que a civilización,

en lugar de mejorar al hombre, lo que hacía era corromperlo, porque

la sociedad

estaba estructurada de forma injusta; por tanto, si se quería

mejorar al

hombre, antes había que mejorar a la sociedad.

La obra más importante de este autor es “El

Contrato Social” (1762). En ésta, el autor dice que los hombres al

aparecer sobre la tierra, se hallan en lo que se llama

“Estado de Naturaleza”, que se caracteriza porque todavía no existe

ningún

gobierno, no hay leyes, no hay autoridad y no se ha formado aún

ningún tipo de

organización social o política; se trata por tanto de un estado de

absoluta

libertad, donde cada hombre hace lo que quiere y no tiene que dar a

nadie

cuenta de sus actos.

Pero llega el momento en que los hombres se dan cuenta que para defender mejor su

vida, su libertad y su propiedad deben agruparse y elegir a alguien para que

los gobierne. Así aparece el Estado.

El Estado nace, por tanto, de un acuerdo libre

entre los hombres que se han unido

para designar al gobernante. Como el gobernante ha sido elegido por

el pueblo,

en cualquier momento, cuando el pueblo quiera, puede cambiarlo por

otro. Al mismo tiempo, la misión de los gobernantes es cumplir siempre

la voluntad popular.